歯周病治療

DISEASE

歯周病とは

歯周病の原因となる細菌は、歯周ポケットの内部などに付着する歯垢(プラーク)の中に潜んでいます。溜まった細菌は歯肉に炎症を起こすだけでなく、歯と顎の骨を連結している歯根膜や、歯を支えている歯槽骨といった大切な組織を溶かしていきます。歯周病が大きく進行した状態を「歯槽膿漏(しそうのうろう)」とよぶこともありますが、このように歯周病が悪化すると歯が抜け落ちるおそれがあります。歯を失う二大原因のひとつとされており、早期発見・早期治療が望まれます。

歯を失わず健康的に過ごすためには、歯周病の予防が欠かせません。定期的に歯科医院でチェックを受けていれば、予防効果が高まります。また、糖尿病をはじめ心臓疾患、高血圧などの全身疾患が、歯周病と関係していると言われています。歯周病の予防は、こうした全身疾患のリスクを低下させることにもつながる可能性があります。

歯周病の原因

歯周病は原因菌に感染することでかかりますが、風邪のような感染とは異なります。普段からお口の中に潜んでいる歯周病菌が繁殖して増えることで、悪影響を及ぼします。歯周病の原因となる細菌は複数の種類がありますが、共通しているポイントがあります。それは、歯垢が歯に付着することで繁殖することです。食べ残しを歯ブラシで取り除けずにいると、細菌がかたまりになって歯垢を形成します。毎日の歯磨きでしっかり汚れを取り除き、固くなってしまった歯石は歯科医院で取り除くことが、基本的な歯周病治療になります。

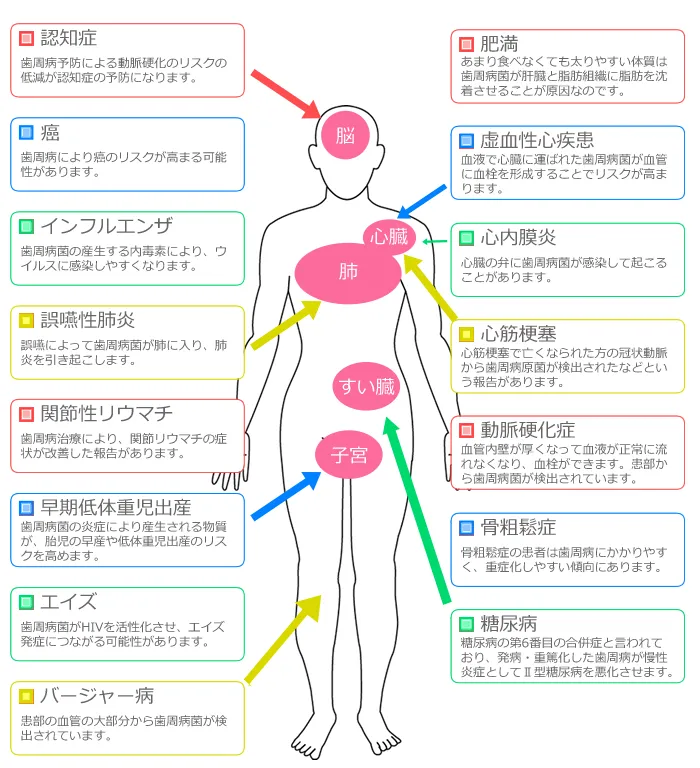

歯周病との関連が問題視されている病気

糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、心内膜炎、動脈硬化、狭心症、肺炎、低体重児出産、早産、認知症などが、歯周病と関連がある疾患とされています。

歯周病がなぜ怖い病気なのか

歯周病は全身疾患のリスクを高めます。歯周病の原因菌や毒性物質などが、歯肉の血管を通じて全身の組織に入り込み、さまざまな病気の原因になります。

歯周病の進行と治療の流れ

歯周病は進行度によって、「歯肉炎」と「歯周炎」の2つに分けられます。治療前の検査ではレントゲン撮影のほか、歯と歯肉の間の溝である歯周ポケットの深さの測定、歯石の付着、歯槽骨の確認などをします。歯周ポケットが3mmほどであれば初期症状であり、歯磨きと歯石除去をして健康な状態にまで回復させます。

Step

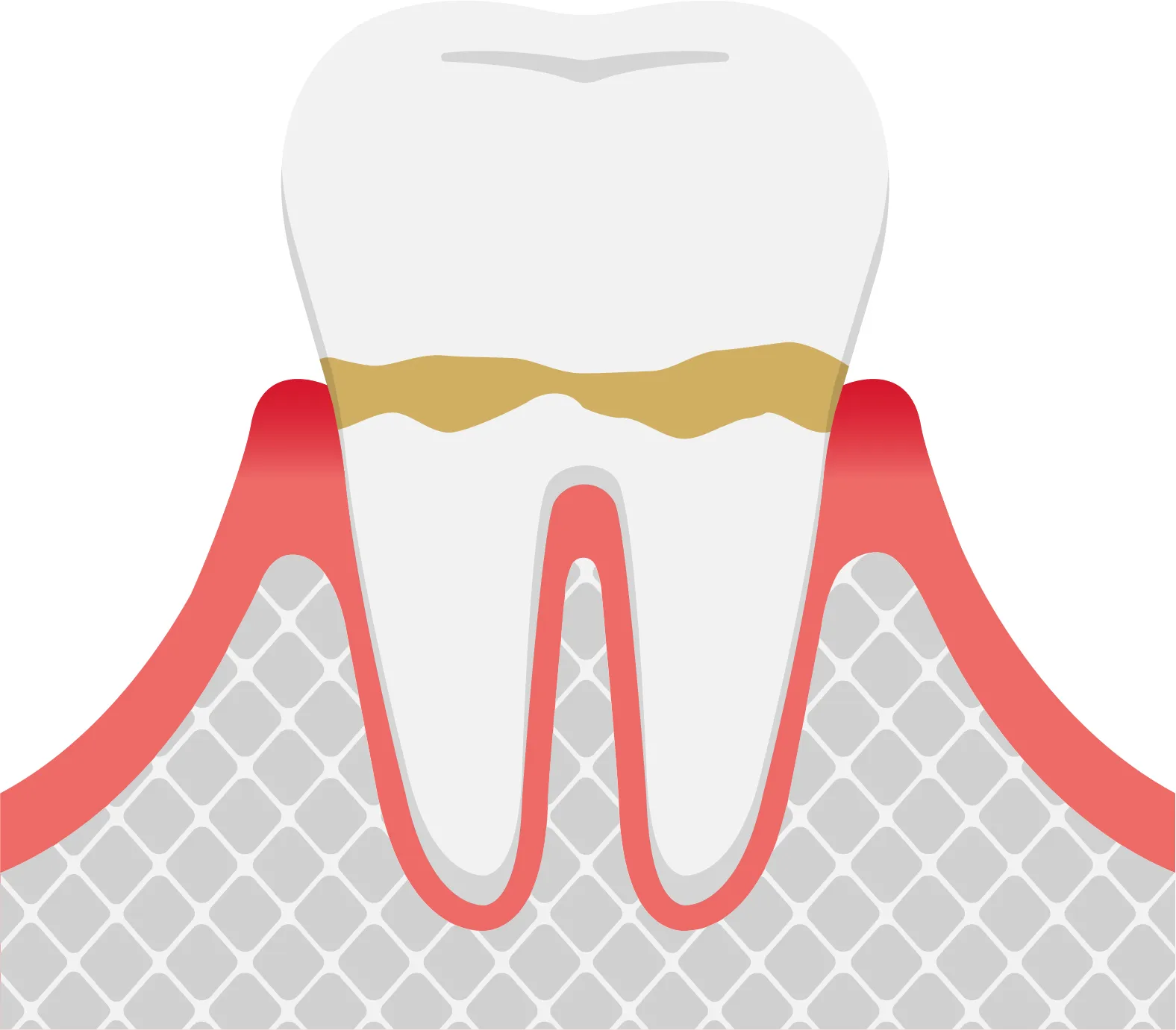

I期 歯肉炎

細菌が出す毒素などによって歯肉が腫れる。赤く腫れるものの自覚症状がなく、見た目だけでもわかりづらい。

治療方法歯垢や歯石をしっかり除去して、自宅でも毎日丁寧に歯ブラシで磨く。

Step

II期 軽度歯周炎

歯周ポケット(歯と歯肉の間にできる溝)が形成され、そこに歯垢や歯石といった汚れが付着する。歯肉から出血が見られるほか、膿が出ることもある。また、歯を支える歯槽骨が溶け始める。

治療方法歯周ポケットに付着している歯垢や歯石を除去し、歯肉をやさしくマッサージして症状を軽減する。日々の歯磨きも丁寧に行なう。

Step

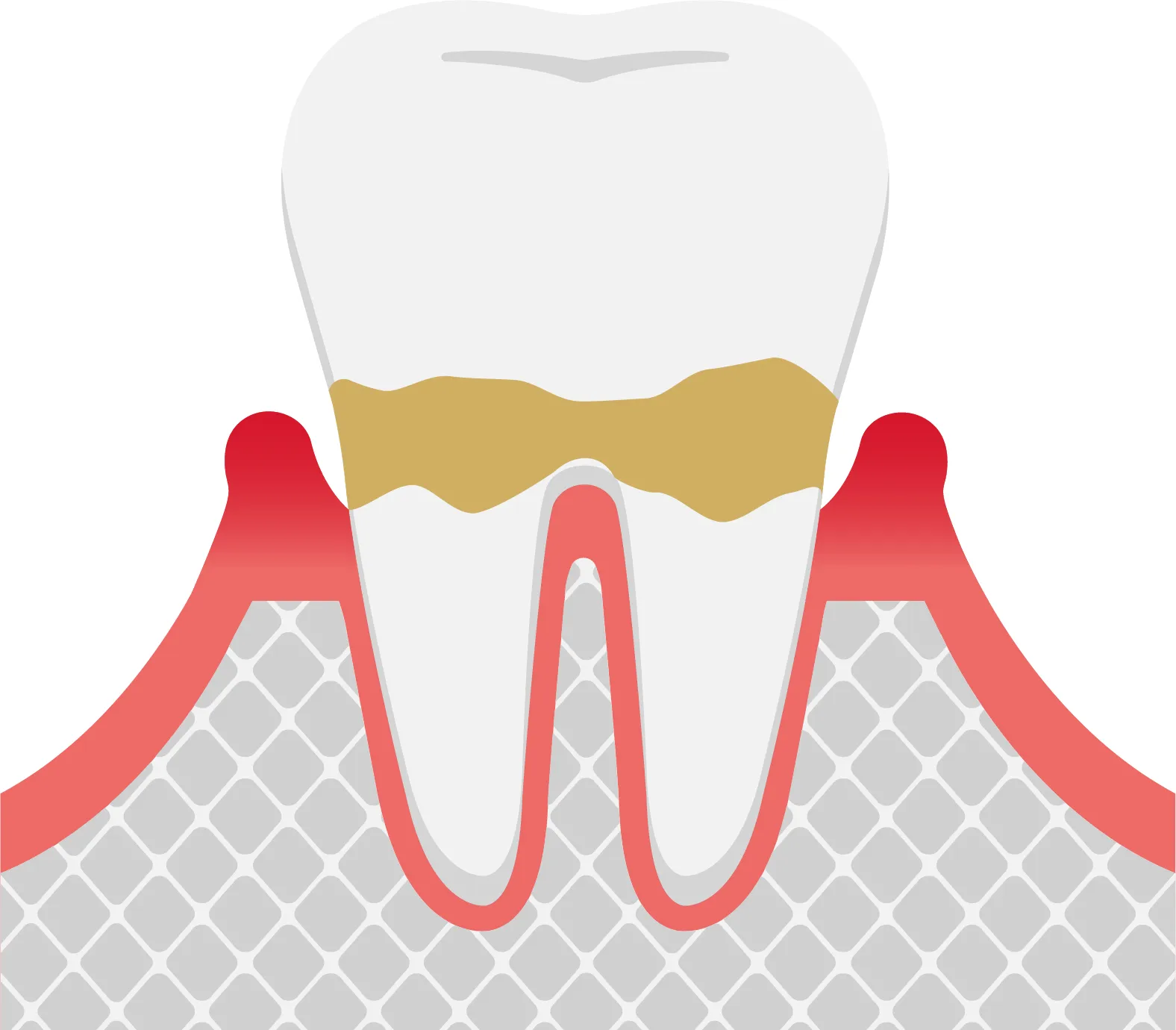

III期 中等度歯周炎

細菌による炎症がさらに進行し、ブヨブヨとした歯肉からは膿が出て、口臭が強くなる。歯槽骨も大きく溶けてしまい、歯が大きく揺れるようになる。

治療方法歯垢・歯石の除去や歯ブラシの使い方の指導、歯肉のマッサージをしても改善できない場合は、歯周外科手術を検討する。

Step

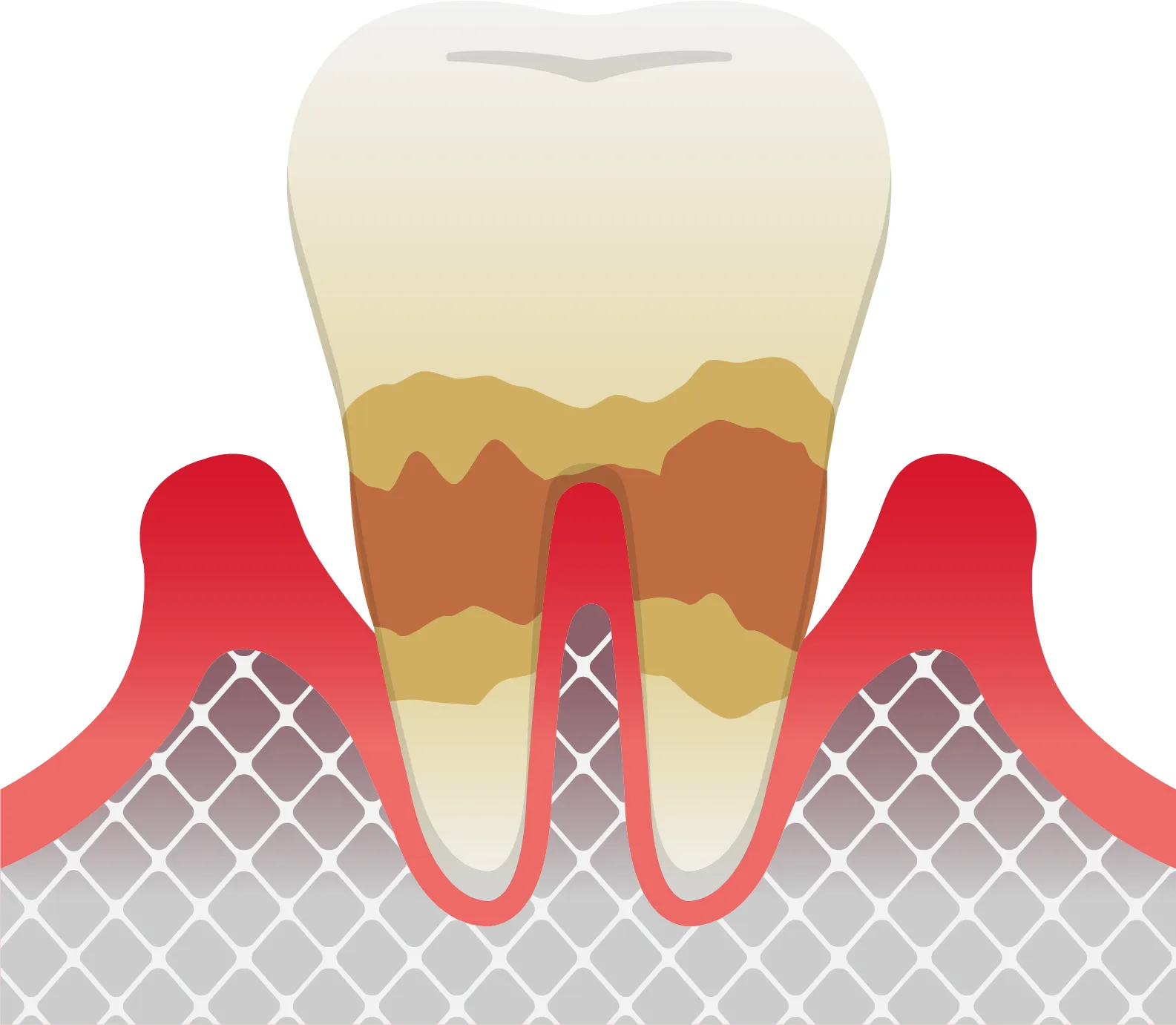

IV期 重度歯周炎

歯槽骨はほとんどなくなってしまい、歯根が露出している。歯がグラグラとして食べ物を噛むことができない。そのまま歯が抜けてしまうこともある。

治療方法歯周病の末期症状は歯を保存することが難しい。治療を行なっても改善が難しいと判断された場合は、抜歯になるケースが多い。

よくある質問

- 歯周病は誰でも必ずかかるのでしょうか?

必ず歯周病にかかるわけではありません。なかには、遺伝などの特殊な原因によって予防できない歯周病もあります。しかし、ほとんどの歯周病は日ごろから丁寧に歯ブラシで磨いたり、定期検診を受けたりすることで予防できます。原因である歯垢や歯石が付着しないよう、お口の中を清潔に保つことが大切です。

- 歯周病の原因は歯垢(プラーク)だと聞きますが、歯垢とは何ですか?

歯垢は多くの細菌と、それが産生した物質から構成された粘着性のあるもので、歯に付着して歯周病を進行させます。細菌が増殖した「バイオフィルム」という膜状のものがありますが、歯垢もそのひとつです。歯にしっかり付着しており薬剤などが作用しにくいため、しっかり歯ブラシなどで取り除く必要があります。

- 歯磨きをしたときに出血するときとしないときがあります。

歯周病菌によって炎症が起きていると、歯ブラシで磨くだけでも歯肉から血が出やすくなります。しかし、その日の体調や炎症の進行度などによっては、歯ブラシで磨いても出血しない場合もあります。出血しない日もあるならば「健康状態は問題ない」と思われるかもしれませんが、一度でも出血が見られたら歯周病の疑いがあります。早めに歯科医院で相談されると良いでしょう。

- 朝起きると歯肉が乾いた感じになるなど、違和感があります。歯周病と関係がありますか?

普段、私たちのお口の中には唾液が流れて潤してくれていますが、寝ている間は唾液が流れず口内が乾いてしまいます。ドライな状態が続くと細菌が活発になり、歯肉に感染するリスクが高まります。そのため、寝る前はしっかり歯ブラシで磨くようにしてください。

場合によっては、就寝中の歯ぎしりによって歯肉に負担がかかり、違和感を覚えるかもしれません。いずれにせよ、歯科医院で診療を受けると安心です。

- 歯肉が腫れたかと思えば、しばらくすると引いたように感じます。しかし、それを繰り返しているうちに歯が動いてきたような気がします。

歯肉が腫れるのは炎症が原因だと考えられます。歯肉の炎症の多くは慢性的であり、自覚症状もほとんどありません。歯周病が進行することで初めて痛みや違和感を覚えます。歯周病が悪化するとともに歯槽骨も吸収されていくため、歯が動きやすくなってしまいます。いま、症状が改善していても歯周病から回復できたとは限りません。受診して歯周病の状態をよく確認してもらいましょう。

リスク・副作用

歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

- 治療に対して患者様が協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

- 治療後歯肉が下がることがあります。

- 治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

GROUP

ブランパデンタルクリニックグループ

ブランパ大宮

デンタルクリニック電話番号 048-729-8114 住所 〒330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-24 Kビル4F診療時間 平日土日祝日 11:00 - 19:00 休診日 水曜 休診

ブランパ梅田

デンタルクリニック電話番号 06-6485-8899 住所 〒530-0002

大阪府大阪市北区曾根崎新地2-6-11 A&SビルB1F診療時間 11:00 - 19:00 休診日 月曜のみ診療

ブランパ横浜

デンタルクリニック電話番号 045-624-8833 住所 〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸2-14-16 第6浅川ビル4F診療時間 平日土日祝日 11:00 - 19:00 休診日 水曜火曜 休診